February 14, 2006

人間二月天

第三世紀的羅馬。克勞狄烏二世作皇帝的年頭。好戰嗜血的君王。

長年的戰爭使得不少軍兵有家歸不得。漸漸的,想要當兵的人愈來愈少。有誰願意讓如花的妻子枯守在窗前?有誰願意自己的英年丈夫,蹉跎於無謂的戰事,只為滿足一個人的野心?

喪心病狂的人想出喪心病狂的主意:既然這些人不想離家,就不准他們有家。皇帝下令禁止男婚女嫁。

城中有位叫瓦倫廷的神父覺得荒唐至極。相愛相結合是天賦的權利,豈是一個皇帝禁止得了的?他無視於禁令,暗地裡依然替年輕的愛侶舉行婚禮。後來被皇帝發現,就把他關進囚牢。這段時間,他認識了獄卒的女兒,兩人成為摯友。赴刑場的那一天,瓦倫庭給那位女孩留了一封訣別書,信末署名「你的瓦倫廷留筆。」二月十四日那天,堅持讓愛情留在人間的瓦倫廷受酷刑慘死。後世為了紀念他,定那一天為「聖瓦倫廷日」(St. Valentine's Day),也就是西洋情人節,並且以卡片傳情達意的由來。

如今,想到情人節,聯想的無非是玫瑰花與燭光晚餐。然而,我卻忍不住想到瓦倫廷,在羅馬的黑夜裡,替無數人掌起了希望與愛的燈。如今,情人節往往是令單身者覺得孤孑不勝寒的日子。在情侶的笑語、溫柔的燭光、綻開的鮮紅玫瑰之間,自己的身影似乎更見落寞、流離失所。其實,平常日子裡,單身人對自己的形單影隻已經過於自覺了。跟同年齡的朋友相聚,往往驚覺座下只落得自己依然孤家寡人,遂覺得不自在、覺得格格不入。日久,我們 (沒錯,我也是單身一族!) 的一身神經在這種場合變得超級敏感纖細。所有的關愛眼神與話語,都被我們解讀為施捨的憐憫。沒錯,你我四週的確有不少令人厭煩、婆婆媽媽的人,覺得你的不娶或不嫁是悲慘世界、窮途末路,因此他們要好心好意地救拔你我,脫離單身的可憐窘況。但是,多少時候,窘迫與不自在是你我的自覺造成的,不是嗎?別人尚未給你刻板定型,你自行率先塑造了「酸苦的老處女」、「落魄的王老五」形象,還能怪得了誰呢?自己對自己都不肯定,如何能得到別人的肯定?

在眾人皆成雙成對的處境,我們非得要顧影自憐嗎?在等待愛情來臨的過程,我們非得要覺得自己孤苦零丁嗎?我是說,沒有愛情的生命就是沒有愛的生命嗎?從很多單身的苦瓜臉,的確給人如此感受。你我常常忘記,聖經裡最華麗的愛的詠嘆是出自從沒結婚的保羅筆下。愛的極致表現,是沒有情人的耶穌在十字架上實踐的。你說:他們是特例。好吧,你寫不出哥林多前書十三章;你沒有耶穌一樣的偉大情操;但是單身日子也不必過得如此無奈堪憐吧?不是所有的已婚朋友都會逼你趕快跳上愛之船,不是所有的已婚朋友看到你,就想到他們有任重道遠的媒婆角色。單身的人不必自絕於已婚朋友的圈子,甚至可以樂在其中,不必覺得自己是電燈泡,或是「眾人皆雙我獨單」。

沒有愛情,並不意味一個人沒有愛的能力與對象。我有一群要好的夫婦朋友,與他們在一起,絲毫沒有任何壓力、負擔、無謂的自覺。大家一起建立起深厚的情誼,共同享受生活的喜樂、體嘗人世的哀怒。有時,在他們的婚姻顛簸飄搖之際,也像瓦倫廷一樣,適時伸出扶持的手,為他們在暗昧的路上掌一盞燈。有一年情人節,一對夫婦傳來一封郵件,寫說:「深信即便神沒有給你等人,有人世間所謂的『愛情』,但神的愛卻沒有給你比較少,反而更多,懂得去愛人也得到許多的愛……情人節快樂!」只因為沒有愛情,放棄或者喪失一切愛的能力,未免太令人扼腕。愛情固然令人嚮往,然而只因為愛情缺席,整個人生隨之缺席,未免太浪費生命。隻身行走天涯,依然可以擁有最美麗的人間二月天。

January 04, 2006

獨白之二

深沉的黑暗裡

我自問

你在哪裡

生命的謎霧中

我尋找

你在哪裡

當陽光正靜好

我知道

你的歡顏正展

而深濃的密雲裡

我迷疑

你或許從來沒有來過

是不是

我只在溫柔的春天

搜尋你的蹤跡

而我已忘記

淒冷的山路上

是你懷抱著我

走過那漫漫的冬日

~~寫於1988, 4月

January 02, 2006

獨白之一

有時

我多麼想再做一次浪子

離開家園

離開溫暖

離開你

而我又是

多麼不忍

也多麼不能

就此收拾行囊

向你告別

是你

抹去我臉上的淚水

當我在黑夜裡哭泣

是你

撫慰我心裡的創痛

當我受打擊與苦難

請抓緊我

請堅固我

讓我明白

離開你

是多麼愚蠢的錯誤

跟隨你

是多麼美麗的結局

~~寫於1988, 3月

楔子

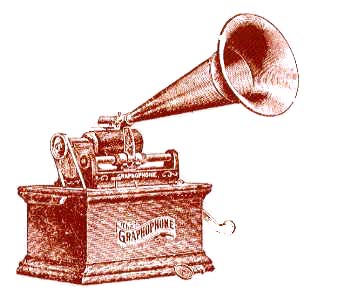

曾經在這裡的華人教會作了八年的月刊編輯。那是一份簡單原始的刊物。兩三張A4大小紙張對摺,我接手的時候,剛剛從手寫轉換為中文打字 (也因此練就了倚天注音的打字功力)。除了牧師的講章與教會消息,間或有弟兄姐妹的見證,偶而也有人寫點東西,但是區區八頁或十二頁,也常常面臨缺少稿件的問題,所以我就從英文書翻一些短文,有時候也自己寫點東西補空頁。前幾天深夜,整理雜物的時候,有一疊教會刊物,打開來才發現每一期都有自己翻譯或寫的文章,於是又想起來,前幾天重貼的無題詩,也是某一歲首年終之際所寫的。重讀這些十幾年前 (第一篇寫於1987年10月) 的文章,好像聽留聲機傳出來的歌聲,你知道的:遙遠、有迴聲、聽起來永遠有些鼻音的歌聲,屬於另一個年代的歌聲。聽著,聽著,自己也啞然失笑:這真的是我的聲音嗎.....

決定把這些文字的「聲音」以「留聲機」為題,存在這裡,正如我當初說過:「讓故事都能找到回憶的歸宿」。這些塵封的故事 (不翻閱這些刊物,我甚至忘了自己寫過) 如今真的可以落腳了。而在年初以過去為開始,也算是個特別的開始吧。

December 31, 2005

無題

我又啟程了

在時間的河流

回首再看一次

行過的山水

我遺留的傷痛

悔恨

歡愉

都已鐫刻在兩岸

成為歲月的古蹟

但我不願再停頓

就讓過去受時光風蝕

我卻不要作鹽柱

無望的遠眺

已毀的牆垣

我的船仍載滿

美麗的鄉愁

對你的思念

雖看不見你的身影

但知道

我將看見你

撫慰我流浪的心

以你等待的雙手

在航行的終站

September 11, 2005

譯事牽緣

九五年初,我翻譯了一本叫「天堂之窗」的書,作者是在耶魯醫學院執教的小兒科腫瘤專家柯黛恩(Diane Komp)。去找她的病童,康復出院的幸運兒實在不多。如果以治癒率來評估醫生的成功,柯醫生恐怕有很大的挫折。然而在這看似絕望、黯淡的環境,基督信仰卻投射出道道光芒,映照於病童的經歷。

有個女孩死前看見天使,對母親說:「天使......他們好美啊!媽咪,你看見了嗎?你聽見他們唱歌嗎?我從來沒聽過這麼好聽的歌!」

一個男孩看見自己在花園中與耶穌同行。

一個母親看見神將自己罹患絕症的兒子抱在懷中。

同患癌症的一對雙胞胎猜想耶穌在天上開不開校車。

引人的故事與作者深情的筆意,使得我欲罷不能,日夜坐在電腦前,給牽引著,思索遣詞造句,深深沉浸在書中的天地。半個月,我譯完了「天堂之窗」。最叫我震撼的是作者對摩利亞山的詮釋。那不僅是舊約裏的一座山。其實有無數的「亞伯拉罕」與「以撒」,世世代代,攀登那座信心的山峰。有的如舊約的亞伯拉罕與以撒,二人一同安然下山,有的卻孑然一身下山。摩利亞山的另一個結局:一如馬利亞上了各各他山,卻獨自一人下來。今天在我身邊可有這種結局上演?

那年到好友長樂牧養的石牌信友堂講道,我與會眾分享了摩利亞山的另一結局,馬利亞隻身下加略山的結局。會後,一位叫黃萬華的中年婦女,淚流滿面地走過來告訴我,她上了摩利亞山,而且是一個人下來的!在人群逐漸散去的會堂,兩人不禁抱頭飲泣,哭生命之無常、哭生命之委屈。

黃媽媽的經歷我略有所聞,知道她的獨生女在維也納留學之際,患了骨癌過世。不過,女兒也像「天堂之窗」裏的病童,經歷了異夢與奇事,不但自己信主,父母也接受了主。但是我想知道的更多;我想把它寫下來。九五年春天的一個下午,我拿著錄音機到了黃家。我知道,我的確遇見了上過摩利亞山的人。「天堂之窗」裏的奇妙故事,就在我身邊。後來,完成這篇採訪的是郭秀娟,刊登於年前十二月份,題為「維也納的春天」。為著自己下不了筆寫好這篇文章有些歉疚,但是也很高興,因為秀娟寫得實在好。

不過,從訪談的那一天起,我與黃伯伯、黃媽媽成了忘年之交。也曾陪他們一起去「看女兒」。在三芝的山頭上,聽黃伯伯禱告,稱他的女兒是一粒麥子,不禁為之動容。

「天堂之窗」與黃伯伯、黃媽媽的故事向我開了苦難的一扇窗。

之後,我提筆譯「愛兒輓歌」。耶魯神學院教授伍斯特福(Nicholas Wolterstorff)的兒子艾力去奧地利登山不慎跌落身亡。才華洋溢、心細如絲的二十五歲的大男孩。一失足,竟成了父母心頭永遠的痛。困惑。疑難。信心。作者將他的複雜的心情片斷記錄了下來。

為什麼人總是失去才想到珍惜?

對故去的親人所懷的悔意怎麼辦?

難道是神晃動了那座山,讓艾力摔落身亡,為了叫在世的親人汲取教訓?!

一本薄薄的書,卻花了五六個月的時間。當時在香港的編輯工作固然繁忙,不過更沉重的是散發於書中那股濃烈的天問之情。每每譯完一段,就有無以為繼的感覺。畢竟,那是生命換來的字句啊!

窺視苦難的窗口,再開了一扇。

今年夏天,黃媽媽邀我去奧地利。我不加思索地答應了。其實那時候並沒想過去歐洲。那裏的輝煌文明、藝術傑作雖然精采,但是自己心許的是非西方藝術,還去主修了馬雅藝術史,也鍾情於大洋洲、非洲、南美的藝術。嚮往的是非洲大陸、安底斯山脈。還沒想過要往「文明」的歐洲看看。那麼,何以奧地利呢?

因為倍蒂(黃媽媽的女兒)與「愛兒輓歌」中的兒子都是在奧地利離開世間,所以我想要去看一看。這是黃媽媽對別人說的。聽了有給說中的驚異不已。真是這樣,自己從沒有將這兩件事連接起來,但是別人一語道破,我也同意。不知不覺,奧地利逐漸浮現於我的心靈風景中,揮之不去。給香港的朋友電子郵件上這麼寫著。

於黃媽媽,維也納是個千頭萬緒、悲喜交集的城市;是女兒失去生命,她自己重得生命的城市。飛機著陸的那一剎那,她不禁揮淚;觸景生情,她也不禁再次問那千古懸疑的問題。艾力的父母呢?奧地利也是令他們情怯之地吧?

他們重遊了傷心地嗎?當機身著陸,他們也會在維也納,我走過倍蒂走過的石子路,坐過倍蒂坐過的咖啡店,看過倍蒂看過的噴泉與石雕。火車行經青蔥的阿爾卑斯山,如地氈的草原鑲嵌著一座座童話般的農莊。而艾力失足的那座山在哪裏呢?那是個冬天。不是我眼前溫馨的山。艾力的山是冷酷、肅殺、白雪紛飛的山。

兩個年輕、激越的生命,各處一地,夢想不同,互不相識,卻在我的生命天空裏交會,予我奇妙牽引。

拾起了D. A. Carson的「How Long, O Lord?-Reflections on Suffering and Evil」待改的譯稿。不知下一扇的窗外是什麼風景?